Сначала казалось, что на этой сцене не сможет стоять крест. Не в 1981‑м, не на Малой Дмитровке, не в театре с названием «Ленком». Но именно крест, верёвочные снасти, превращённые художником в парус и распятие, и голос юной девушки среди рок‑гитар — всё это в итоге прорезало туман эпохи так, что люди уходили со спектакля, как после исповеди.

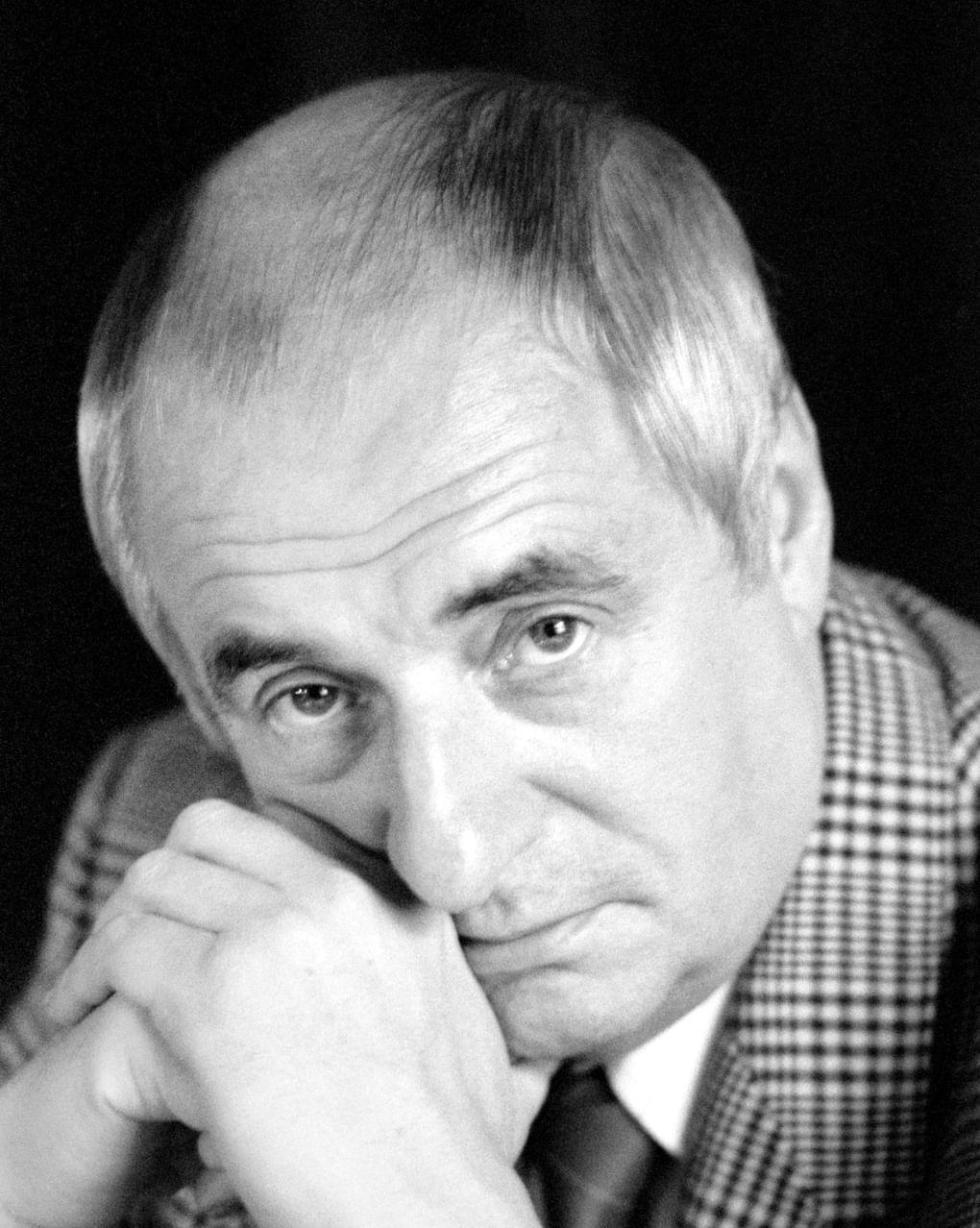

Конструкция истории проста: русский граф Николай Резанов, калифорнийская Консепсьон Аргуэльо, корабли «Юнона» и «Авось», обещание вернуться и смерть на дороге домой. Но в начале был вовсе не сюжет, а упрямая интонация. Андрей Вознесенский привёз в «Ленком» свою поэму «Авось!» — после поездок в США и посещения миссий в Сан‑Франциско он увлёкся реальной биографией Аргуэльо (1791–1857), которая спустя десятилетия приняла монашеский постриг. Алексей Рыбников принёс музыку, где православный распев неожиданно сплетался с рок‑рифами. И Марк Захаров собрал это в форму «поэмы для сцены», как он позже вспоминал в мемуарах. По словам участников, художественный совет был поражён смешением жанров — и очарован.

Чиновники — вовсе нет. В министерских приёмных (тогда ведомством руководил Пётр Демичев) считали, что на советской сцене не место ни кресту, ни американской истории, ни любви без идеологической подпорки. Репертуарно‑редакционные инстанции требовали убрать церковь и переименовать «рок‑оперу» во что‑то приличнее. Захаров ходил по кабинетам, писал письма в Мосгорисполком, объяснял: это не политика, это древний сюжет верности. В интервью «Коммерсанту» Рыбников годы спустя скажет, что спорили буквально о звуках церковного хора: можно ли так звучать в государственном театре.

Репетиции шли как на пороховой бочке. Николай Караченцов придумывал, как держать роль Резанова так, чтобы мужская гордыня не заглушила нежность. Елена Шанина училась петь на грани шёпота, будто Conchita боялась саму силу обещания. Художник Олег Шейнцис строил корабль‑символ, где риги и такелаж рисовали путь сквозь запреты. Вокруг — эпоха позднего Брежнева: усталые очереди, Афганистан в новостях, закрытые границы. Внутри — бесстрашие и упрямство: мы всё равно это сыграем!

Премьера состоялась 9 июля 1981 года. Уже через неделю билеты доставали «по дружбе», а «Литературная газета» и журнал «Театр» осторожно, но восторженно писали о невообразимом событии — спектакле, где «впервые за долгое время любовь звучит как самостоятельная ценность». В зале плакали не только студенты. Пожилые женщины крестились в темноте, а молодые инженеры шептали строки Вознесенского на лестнице. Тот самый крест так и остался на сцене, и никто не умер от идеологического шока; наоборот, у людей будто появилась тайная надежда, что и их личная боль имеет право на голос.

Судьба первоисточника проросла в сознание: Резанов умер в 1807‑м, не добравшись до Петербурга; Аргуэльо в 1851‑м приняла постриг в Монтерее — эта дата, как отмечали историки, вскрывала смысл ожидания длиною в жизнь. В «Ленкоме» же рок‑опера прожила десятилетия, сменяя состав и переживая катастрофы эпохи.

После премьеры «Юноны и Авось» в 1981 году Марк Захаров и Алексей Рыбников получили множество приглашений, но за границу спектакль долго не выпускали. И только в 1983 году его увидел Пьер Карден, приехавший в Москву по линии культурных обменов. Он был поражён — не внешним блеском, а внутренней правдой постановки. После спектакля Карден подошёл к Захарову и Рыбникову и сказал: «Это нужно показать миру».

Так в 1983 году «Юнона и Авось» отправилась в Париж, на сцену Théâtre de la Ville. Для советской труппы это было не просто гастроли — а почти чудо: выехать на Запад с поэмой о любви, вере и свободе.

На одном из первых показов, когда со сцены прозвучали слова:

«…это Адмиралтейство и биржу,

Я тебя никогда не забуду,

Я тебя никогда не увижу…»

в зале какой-то мужчина начал плакать навзрыд. Марк Захаров позже говорил, что именно тогда понял: спектакль уже не принадлежит театру — он принадлежит ещё и тем, кто когда-то ушли и всё ещё ждут возвращения.

Если смотреть на эту историю как иллюстрацию мышления второго порядка, в ней слышна способность собирать несовместимое — церковный канон и рок, советский театр и американскую легенду, государственный контроль и личную веру — в уникальное целое. Здесь есть интеграция разных логик, уважение к множественности смыслов. Спектакль соединял, предлагая зрителю самому найти и создать ценность в присутствии и участии.