Сначала было короткое видео: пластиковая рука, щёлкающая суставами, как игрушка. Две минуты, которые внезапно распахнули дверь: знание может прекрасно помогать, если его отпустить на волю.

В мае 2011‑го южноафриканский столяр Ричард ван Ас лишился нескольких пальцев на пилораме под Йоханнесбургом. В отчаянии он написал американцу Ивану Оуэну из Беллингема, штата Вашингтон, мастеру театральных реквизитов, чьё видео о механической ладони бродило по YouTube. Они никогда не встречались, но начали переписку, обменялись эскизами, подключили 3D‑печать — с поддержкой MakerBot, о чём тогда писали их основатели. Первым ребёнком, испытавшим их «Robohand», стал пятилетний Лиам Диппенаар в 2012 году в Кейптауне: он сжал пластиковые пальцы и поднял карандаш. «Мы решили отдать всё в открытый доступ», — сказал Оуэн на TEDxSanDiego в 2013‑м. Файлы выложили на Thingiverse; материал стоил десятки долларов вместо тысяч.

Пример увидел Джонатан (Джон) Шулл, преподаватель Рочестерского технологического института. В феврале 2013‑го он наткнулся на комментарий под видео: «У меня есть принтер, готов помочь». Шулл создал карту добровольцев и запустил сообщество на Google+, назвав его e‑NABLE. «Это не благотворительность, это сеть людей, которые находят друг друга», — повторял он позже на TEDxRochester. Вскоре к движению присоединились инженеры, врачи, родители, школьники. В 2013 году профессор Хорхе Сунига из Creighton University предложил модель Cyborg Beast; в 2014‑м команда e‑NABLE выпустила Raptor Hand, позже появились Phoenix и модификации из Великобритании от Team UnLimbited. По данным The Washington Post (2014) и IEEE Spectrum (2015), сообщество насчитывало тысячи участников в десятках стран; счёт собранных устройств шёл на сотни и рос к тысячам.

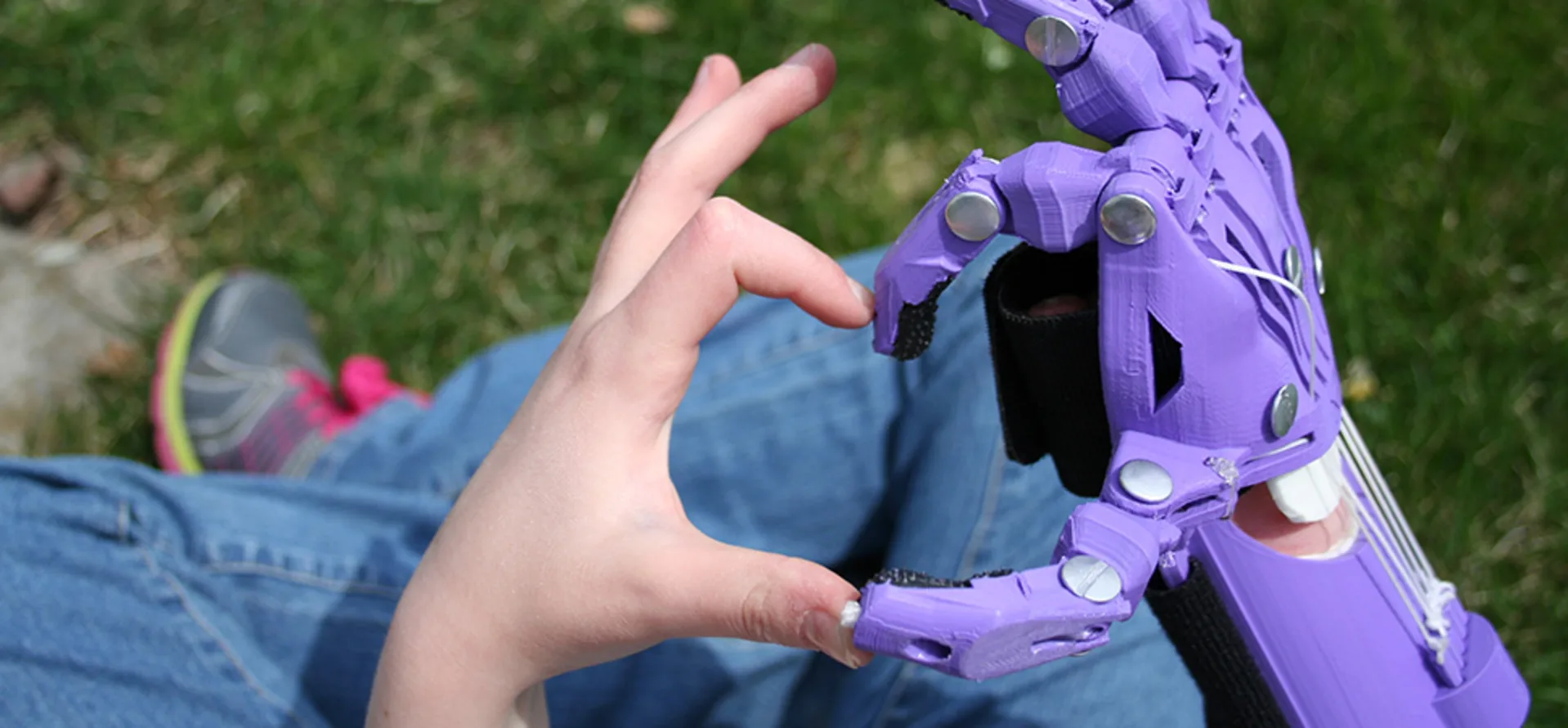

Добровольцы спорили о безопасности, сертификации, ответственности, и потому договаривались: инструкции, обучение, тесты нагрузок, значки «мастера», отказ от коммерческих претензий. Дети выбирали цвета — под Бэтмена, под «Моану», под форму футбольной команды. Одна мама рассказывала журналистке BBC, как её дочь впервые завязала шнурки «двумя руками и засмеялась». В этом был странный баланс: взрослые учились отпускать перфекционизм, когда ребёнок заново учился принимать себя.

Граница между экраном и реальностью стиралась. Студент в Маниле мерял ладонь по фотографии с линейкой, пенсионер в Кракове шлифовал шарнир ночью, педиатр в Найроби проверял посадку. Никто никому ничего не должен, но все почему‑то стараются. Так работает знание, когда перестаёт принадлежать одному имени.

С точки зрения второго порядка спиральной динамики, история e‑NABLE — пример «жёлто‑бирюзовой» логики: самоуправляемые сети, где смысл важнее статуса; открытые файлы как общий ресурс; быстрая итерация «снизу‑вверх» вместо центров сертификации «сверху‑вниз». Синтез техник (3D‑печать, биомеханика), этики (отказ от патента) и культуры (персонализация под мечты ребёнка) создаёт систему, где разнообразие — не помеха, а топливо. Здесь ценится компетентность и взаимность, а не контроль; знание течёт туда, где оно нужнее.

Каждый новый протез — это рука, которая бережно ставит вопрос: если бы вы могли подарить миру одну свою способность, навык или знание, что бы вы смогли отпустить в открытый доступ?