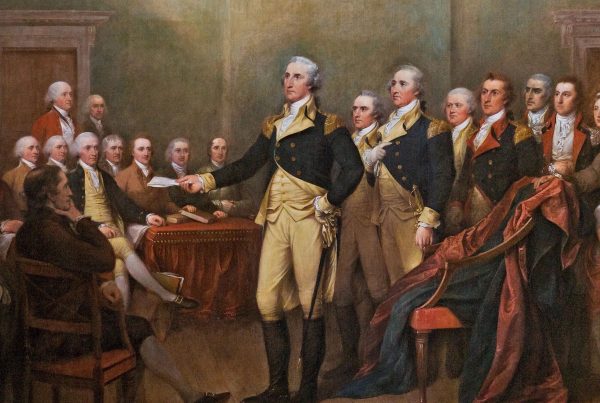

В шестом классе начальной школы Остина дети уже знали, кто с кем «не водится»: белые по одну сторону, темнокожие и ребята из восточных кварталов — по другую. Смешение школ по решению суда вроде бы случилось, а общая жизнь — нет. 1971 год, Austin Independent School District: вслед за Brown v. Board (1954) и громким Swann v. Charlotte-Mecklenburg (1971) автобусы довезли детей через город, но не перевезли их через пропасть недоверия.

Директор школы вызвал на помощь кафедру психологии Техасского университета в Остине. Профессор Эллиот Аронсон пришёл не один — с группой аспирантов, теми самыми, чьи фамилии позже появятся на обложке The Jigsaw Classroom (Addison-Wesley, 1978): Н. Блэйни, К. Стефан, Дж. Сайкс, М. Снэпп. Они не обещали чудес воспитательными речами. Они принесли структуру. «Попробуем так — пусть каждый станет кусочком картины, без которого не сложится целое», — сказал Аронсон учителям, которым страшно было уже от одного слова «контрольная».

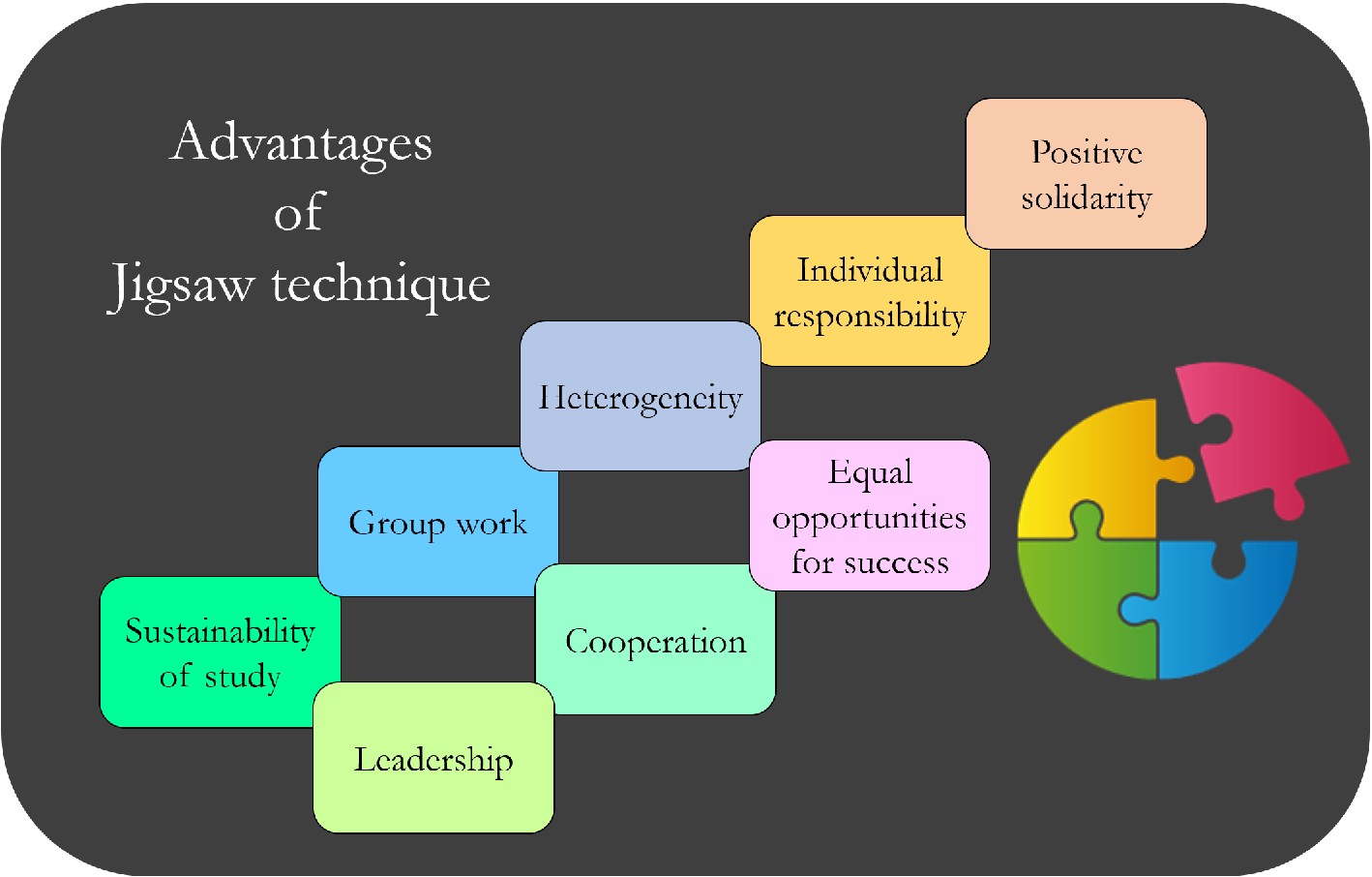

Класс делили на группы по 5–6 человек. По истории, биологии или литературе тема распадалась на фрагменты: у каждого — свой единственный. Перед тем как вернуться в «домашнюю» пятёрку, ребята ненадолго собирались в «экспертные» кружки: все «первые абзацы» вместе, все «вторые абзацы» — вместе. Там, в безопасной нише, они учились объяснять, задавать вопросы, уточнять. Вернувшись, клали свои кусочки на общий стол. Оценка зависела от того, как группа поймёт и соберёт всё целиком.

Первые дни были трудными. Кто-то сидел, отвернувшись, как будто охранял честь двора. Учитель, глядя на список, думал о проваленных стандартизированных тестах. А потом случилась тихая драма маленького достоинства: девочка из нового автобуса объяснила идею закона о разделении властей так, что мальчик с «старой» улицы попросил пересказать ещё раз. В другой группе мальчик, привыкший быть лидером, поймал себя на том, что без объяснения соседки из Эйстсайда у него не складывается хронология. Ему пришлось признать: «Расскажи мне ещё, я не понял». Эта фраза стала маленьким переворотом.

Через шесть недель наблюдатели из команды Аронсона отмечали: дети чаще обращаются по именам, смешиваются в столовой, а списки «лучших» и «отстающих» перестали совпадать с цветом кожи и адресом. В отчётах, которые позже легли в книгу и в обновлённое руководство Aronson & Patnoe (1997/2011), фиксировались стабильные эффекты: рост успеваемости, уменьшение межгрупповой враждебности, повышение эмпатии. Метод перенесли в другие школы AISD, а затем — в Калифорнию, когда Аронсон уехал в UC Santa Cruz. Из «техасского опыта» получилась практика, которую позже описывали учебники по кооперативному обучению и исследования межгрупповых отношений (см. также классические идеи Г. Олпорта, 1954).

Но важнее цифр — выражения лиц. Ребята, которых вчера называли «слабым звеном», становились хранителями нужного знания. Сильные учились не подавлять, а слушать. Происходило перераспределение статуса: не сверху вниз, а по кругу. У учителей заметно опускались плечи — вместо надзора появлялось сопровождение.

С точки зрения зелёной стадии спиральной динамики, эта история — про ценность многообразия и равноправного голоса. «Пила» разрушает иерархии, создаёт горизонтальную сеть взаимодействия, где смысл — в отношении и совместном понимании. Важнее не победить, а включить другого; не оценка сама по себе, а качество связи, из которой вырастает результат. Здесь работают эмпатия, диалог, признание уникальности — ключевые маркеры «зелёного».

Если представить, что вы — ученик в той аудитории 1971 года, какой «кусочек» общей картины вы бы рискнули принести сегодня — и кого попросили бы помочь его сложить?