Иногда переворот в нашем знании начинается не с громкого крика, а с тишины: лампа дрожит, пыль висит в воздухе, и под лезвием шпателя проступает форма домашнего тепла из глубины веков. В 1962 году молодой французский археолог Анри де Люмле спустился в пещеру Лазаре у подножья Мон-Борон в Ницце. Команда CNRS снимала глину так неторопливо, как будто касалась чужой памяти. День за днём, слой за слоем — их окажется больше трёх десятков — вместо «сенсаций» им попадались обугленные кости, кремневые отщепы, валуны, принесённые с ближнего пляжа. Чёрное море времени отступало по миллиметру.

Поворот случился незаметно: под костями козерогов и оленей открылся овальный «пол» около одиннадцати метров в длину и четырёх в ширину. По краю — камни и рёбра крупных животных, словно бортик ветрового укрытия; внутри — следы очагов, выложенные галькой. Возраст этой обжитой поверхности — около 170 тысяч лет, поздний плейстоцен, ранние неандертальцы. «Дом» там, где дышит огонь. Де Люмле стоял молча — это потом он напишет тома отчётов и станет директором престижных институтов, возглавит раскопки в Тотавеле (где в 1971 найдут человека возрастом 450 тысяч лет). А в ту минуту в тесной прохладе слышались только капли, стук сердца и невыразимое: кто-то жил здесь, согревал детей, раскладывал инструменты, сушил шкуры, выбирал направление входа к морскому бризу.

Научная рутина — чертёж, фото, промеры — вдруг обрела человеческий смысл. Не «дикари», а терпеливые мастера выживания. Леваллуазская техника обработки камня, аккуратно устроенные очаги, повторяющиеся возвращения на одно и то же место. В отчётах департамента Приморских Альп и CNRS будут сухие строки: стратиграфическая единица, таксоны фауны, сезонность добычи. А в глазах студентов-волонтёров — почти детское удивление: линии их собственной жизни тоже складываются из мелких, правильных движений.

Работа требовала неожиданного выбора: отказаться от «быстрого» раскопа. Де Люмле настаивал — снимать прослойки толщиной в монету, не ронять камень, не замылить контекст ради редкой находки. Это раздражало, утомляло и… спасло историю укрытия. Когда в конце недели в продольном разрезе проявились три очага, тянущиеся вдоль оси овала, усталость сменилась веселым облегчением — как будто хозяева только вышли к воде, к Лазурному берегу внизу, который и сегодня в десяти минутах ходьбы.

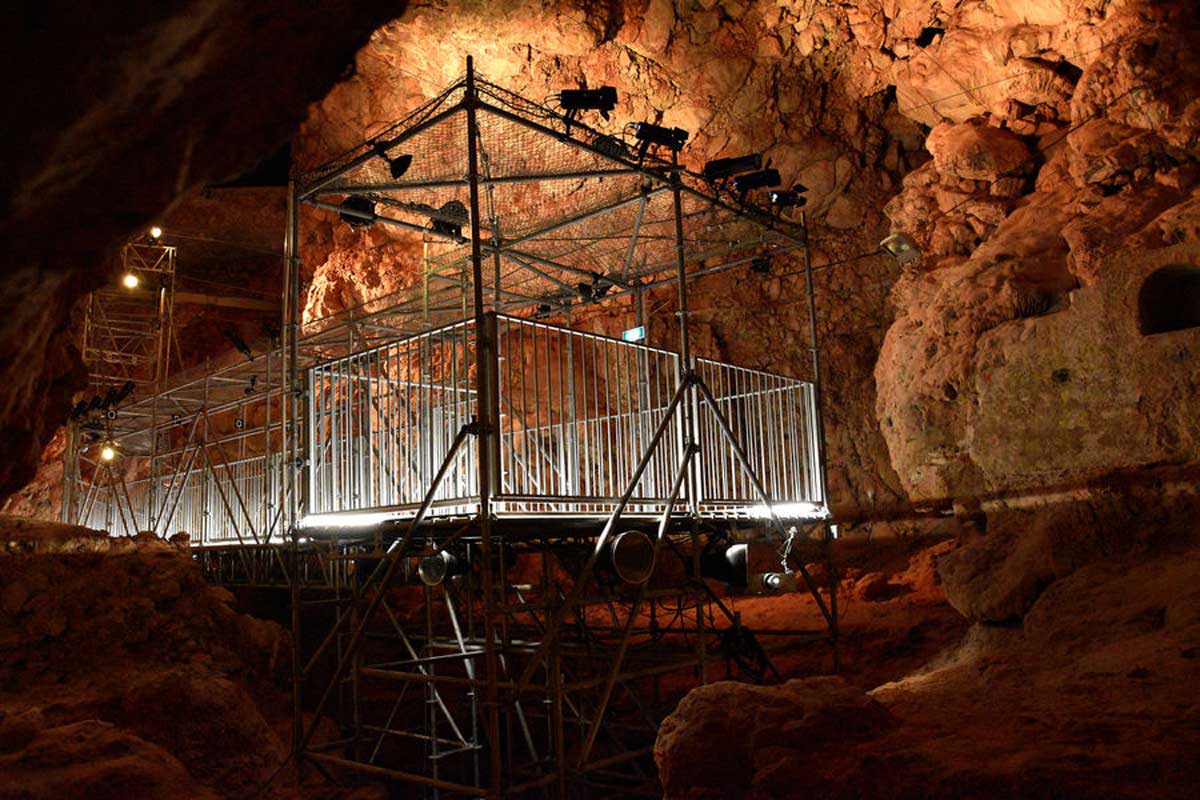

Пещеру укрепили, бережно законсервировали и открыли для посетителей. Вдоль настилов в научном выставочном центре слышно, как экскурсоводы объясняют: рёбра как строительный материал, галька как аккумулятор тепла, разумная организация пространства — доказательства того, что дом начинается до архитектуры. И люди, пришедшие со своими тревогами, будто видят в древних соседях своих родственников по тихой решимости жить.

Коротко в терминах бежевого уровня Спиральной динамики: это история об элементарной, но глубокой логике выживания. Бежевый — про тело, безопасность, тепло, пищу, ритм дня и ночи. Овал пола, очаги, использование костей и камней — это практичные решения, встроенные в среду обитания. Здесь нет идеологии и соперничества культур — есть группа, чувствующая холод скалы и силу огня, выбирающая простейшее, что работает. Потому и кажется этот «дом» таким родным: он напоминает, что культура начинается с заботы о жизни.

Как долго живёт память, если она сложена из тепла, камня и терпения — и какие простые жесты мы сами готовы оставить после себя, чтобы кто-то, однажды подняв слой пыли, почувствовал наше дыхание?