Сольной ветер в Кинтеро пах железом и растворителем, и дети научились по запаху угадывать, когда уроки отменят. Но однажды город взглянул на себя как на систему — и в этой простоте нашлась неожиданная крепость.

Полуостров Кинтеро–Пучункавí давно жил рядом с производством: плавильня Ventanas (сейчас — подразделение Codelco) работает с 1964 года, позже пришли ТЭС, терминалы Oxiquim, ENAP, GNL Quintero. В августе–сентябре 2018‑го люди массово падали в обморок, жаловались на тошноту и жжение в горле; «более 1 300 человек обратились за медицинской помощью», фиксировал Национальный институт прав человека Чили в отчете по миссии наблюдения (INDH, 2019). Школы закрывались, кто-то уезжал к родственникам, кто-то собирал тревожные рюкзаки. Министр экологии Каролина Шмидт тогда сказала фразу, в которую хотелось верить: «Мы не можем больше жить с “зонами жертв”» (пресс-брифинг MMA, 2018). Годом позже Верховный суд, рассматривая ресурсы жителей, обязал государство создать реальный мониторинг и аварийные планы, напомнив про право «жить в среде, свободной от загрязнения» (Corte Suprema, 28.05.2019, Rol 5888-2019). Активистка Katta Alonso из «Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia» повторяла: «Мы — не зона жертв, мы — зона жизни».

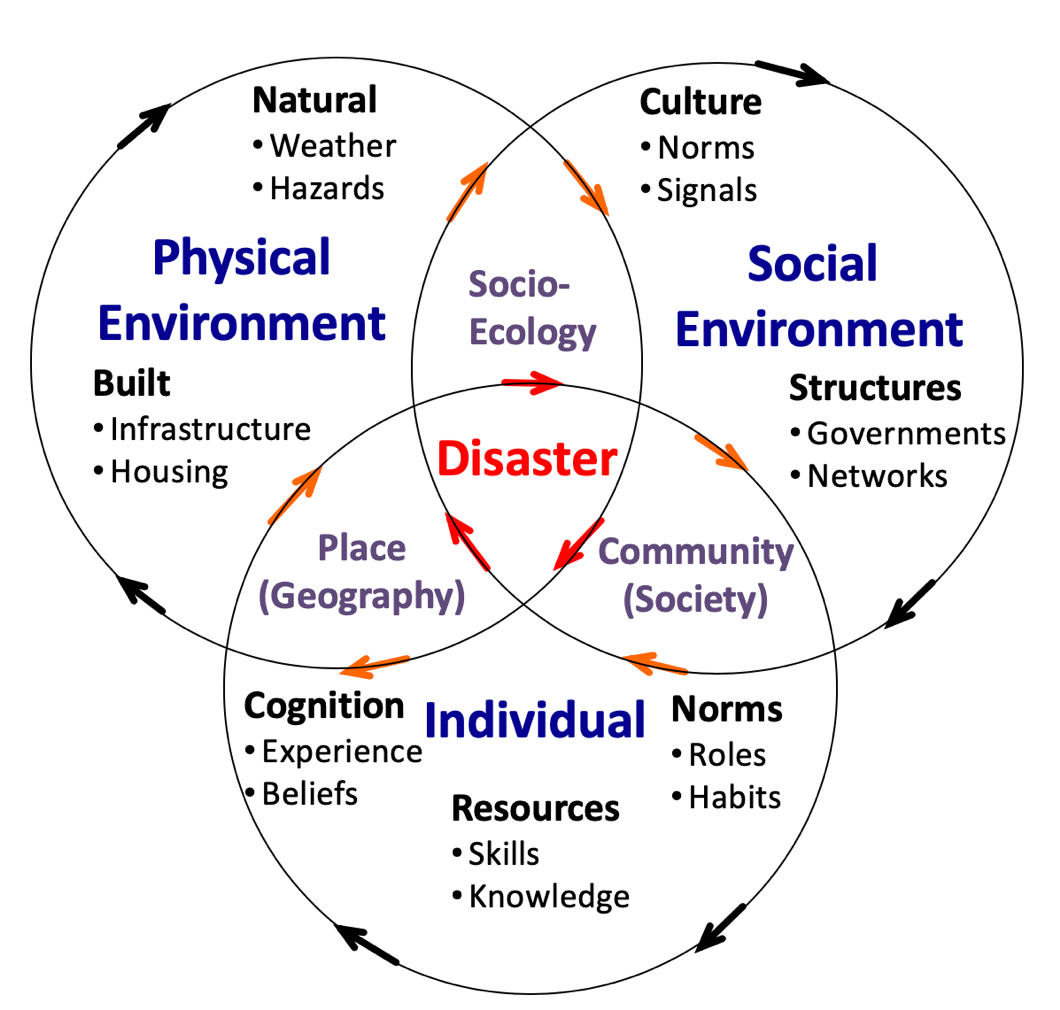

А в 2024‑м в город вошла другая интонация — исследовательская. Группа Университета Чили под руководством Аны Марии Торрес и Давида Рейеса принесла на длинном рулоне бумаги карту‑паутину. Они назвали свой подход CASA — Complex Analysis for Socio‑environmental Adaptation. Торрес объясняла рыбакам в кооперативе Loncura, — «Это способ увидеть, кто с кем связан». Авторы говорили, что старались смотреть на территории как на социально‑экологические системы, где важны обратные связи и доверие.

На карте рядом уживались врачи из госпиталя Адрианы Кусиньо и диспетчеры Puerto Ventanas, учителя школы La Greda и волонтеры хранителей болот Mantagua. Выяснилось, что простые узлы превращаются в большие рычаги. У шести школ поставили недорогие датчики тонкой пыли и SO2 (данные потекли в открытый SINCA и на доски объявлений в учительских). Между портом и клиниками прописали протокол: кто звонит при запахах, какие окна закрывать. Вдоль ветреных улиц, ведущих к заливу, посадили полосы чилийских миёртов и канэльо — не как декоративный жест, а как зеленые коридоры, снижающие пыль и приводящие детей пешком к берегу через тень.

Сопротивление было. «Вы что, хотите остановить работу?» — нахмурился инженер терминала. «Мы хотим, чтобы внуки бегали без ингаляторов», — ответила учительница из Don Orione. CASA не спорила — она соединяла. Диспетчер дал номер дежурного врача, врач — контакты волонтеров, а рыбаки рассказали, как ветер к обеду меняется у мыса. Через месяц появились первые «спокойные» дни, когда школа не отменяла уроков. К лету 2025‑го, по открытым данным SINCA, пики SO2 стали реже, а главное — исчезло чувство одиночества: у каждого был список телефонов и понятная роль.

Кто-то назвал это «малым чудом», но чудо было в обыденности: в протоколе на одну страницу, в шести датчиках рядом с качелями, в том, что порт учился извиняться, а клиника — сообщать не диагноз, а прогноз. Берег держали не стены, а связи между людьми.

Если смотреть с позиций второго порядка спиральной динамики, эту историю можно увидеть как «желто‑бирюзовый» здравый смысл. Вместо поиска виноватых — работа с целым: множественные перспективы (порт, школа, болото, ветер) собираются в одну адаптивную систему. Решающие шаги — не громкие запреты, а тонкие рычаги, где локальные знания рыбаков так же ценны, как научные ссылки. Лидерство распределено, решения динамичны, а ценность — в устойчивости всей сети, а не в победе одной части над другой.