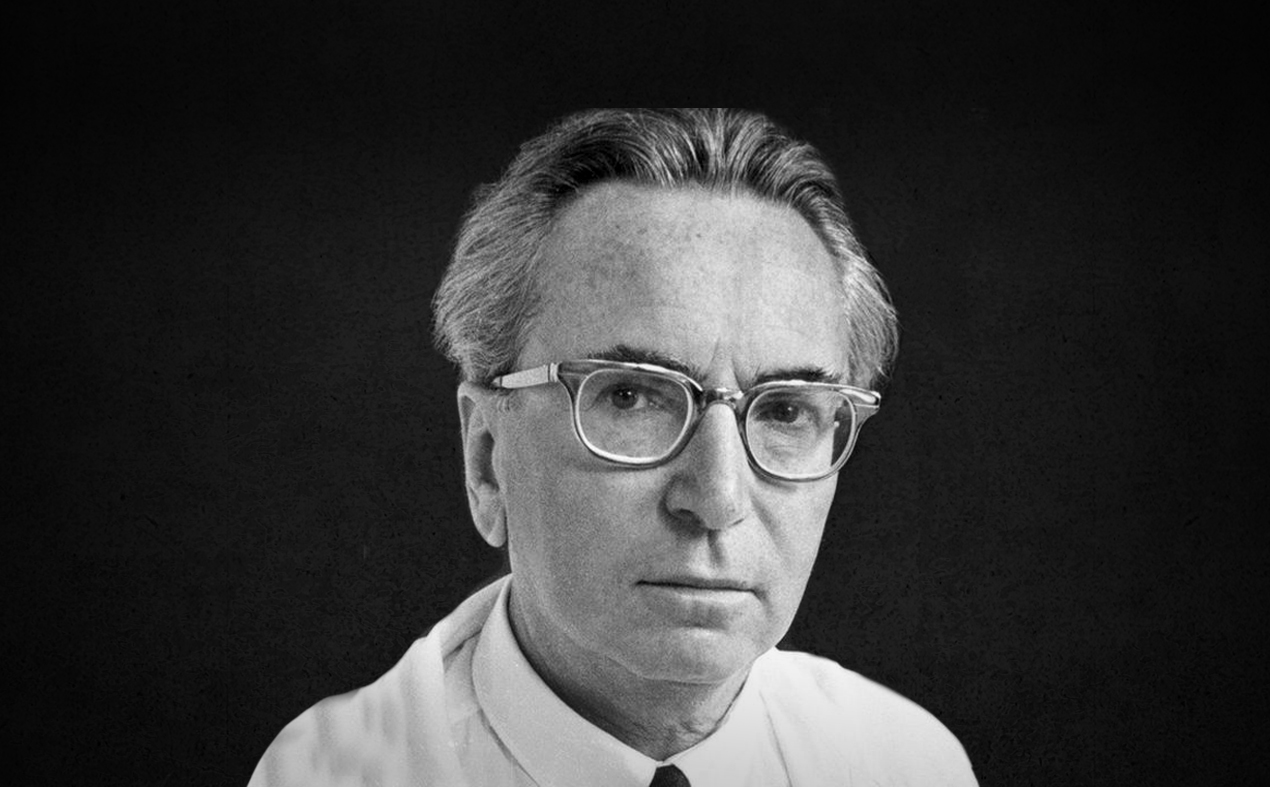

Весной 1941 года венский психиатр Виктор Эмиль Франкл держал в руках визу в США. Уехать значило выжить, остаться — быть рядом с родителями на Преттльгассе. Он положил документ в ящик. “Почитай отца и мать”, — гласила буква на кусочке мрамора из разрушенной синагоги, который принёс домой отец. Франкл принял это как ответ (Frankl, 1946/1959).

До нацистского аншлюса он был восходящей звездой венской психиатрии: переписывался с Фрейдом, спорил с Адлером, искал своё — он называл это логотерапией, терапией смысла. После 1938 года евреям закрыли двери клиник, но в Ротшильдовской больнице — единственной еврейской в Вене — его назначили руководить неврологическим отделением. Там он организовал помощь молодым людям, отчаявшимся после запретов и увольнений; уговаривал не делать последнего шага, находя в каждом хотя бы одну ниточку “зачем” (Viktor Frankl Institute; Pytell, 2015).

25 сентября 1942 года Виктора, его жену Тилли и родителей депортировали в гетто Терезиенштадт. На воротах — благопристойность: концерты, кружки, даже “образцовый” визит Красного Креста. В бараках — голод, туберкулёз, статистика смерти (United States Holocaust Memorial Museum). Франкл работал врачом: в лазарете и в “суицидной службе”. Осенью 1944 года — эшелон в Освенцим. У него с собой был рукописный черновик книги, спрятанный в подкладке пальто. Пальто отняли у входа. Потом он писал: “У человека можно отнять всё, кроме одного — последней свободы: выбирать своё отношение к обстоятельствам” (Frankl, 1946/1959). Из Освенцима его перевели на трудовой лагерь Кауферинг III, затем в Тюркхайм, филиалы Дахау. В апреле 1945 года туда пришли американцы. Свобода оказалась жестокой: отец умер в гетто, мать — в газовой камере, брат пропал, Тилли погибла в другом лагере. Смысл не утешал — он скорее не позволял провалиться во тьму.

Вернувшись в Вену, Франкл сел за стол и восстановил, насколько хватало памяти, украденную рукопись. За несколько недель родилась книга “Сказать жизни ‘Да!’”, а за ней — “Доктор и душа”. Он начал читать лекции в Венском университете, возглавил неврологическое отделение Поликлиники, а своё учение назвал Третьей венской школой психотерапии — после Фрейда и Адлера. Он повторял за Ницше: “У кого есть зачем жить, выдержит почти любое как”.

Те, кто встречал его позже, удивлялись его ясности без горечи. Он не романтизировал страдание; он настаивал, что оно не цель, а повод отреагировать. И что отвечать можно по-разному: заботой, трудом, любовью, иногда — спокойным “нет” внутренней капитуляции. Его пациенты говорили, что рядом с ним становилось можно — плакать, смеяться, выбирать.

С точки зрения второго порядка эта история — про интегративный взгляд жёлтой стадии: не ломать реальность через идеологию, а удерживать множество перспектив — личную боль, исторический ужас, профессиональную ответственность — и искать работающие смыслы между ними. Франкл мыслит системно: он видит в свободе не лозунг, а функциональную способность системы “человек” отвечать среде; он не делит мир на “жертв” и “героев”, а соединяет: быть жертвой обстоятельств и субъектом выбора — одновременно. В этом спокойное мужество второй спирали: меньше пафоса, больше параметров, меньше осуждения, больше ответственности.