Пятно плесени на стекле как намёк на Нобелевскую премию. Совсем как если бы случай приподнял занавес, а человек решился не убирать, а всмотреться.

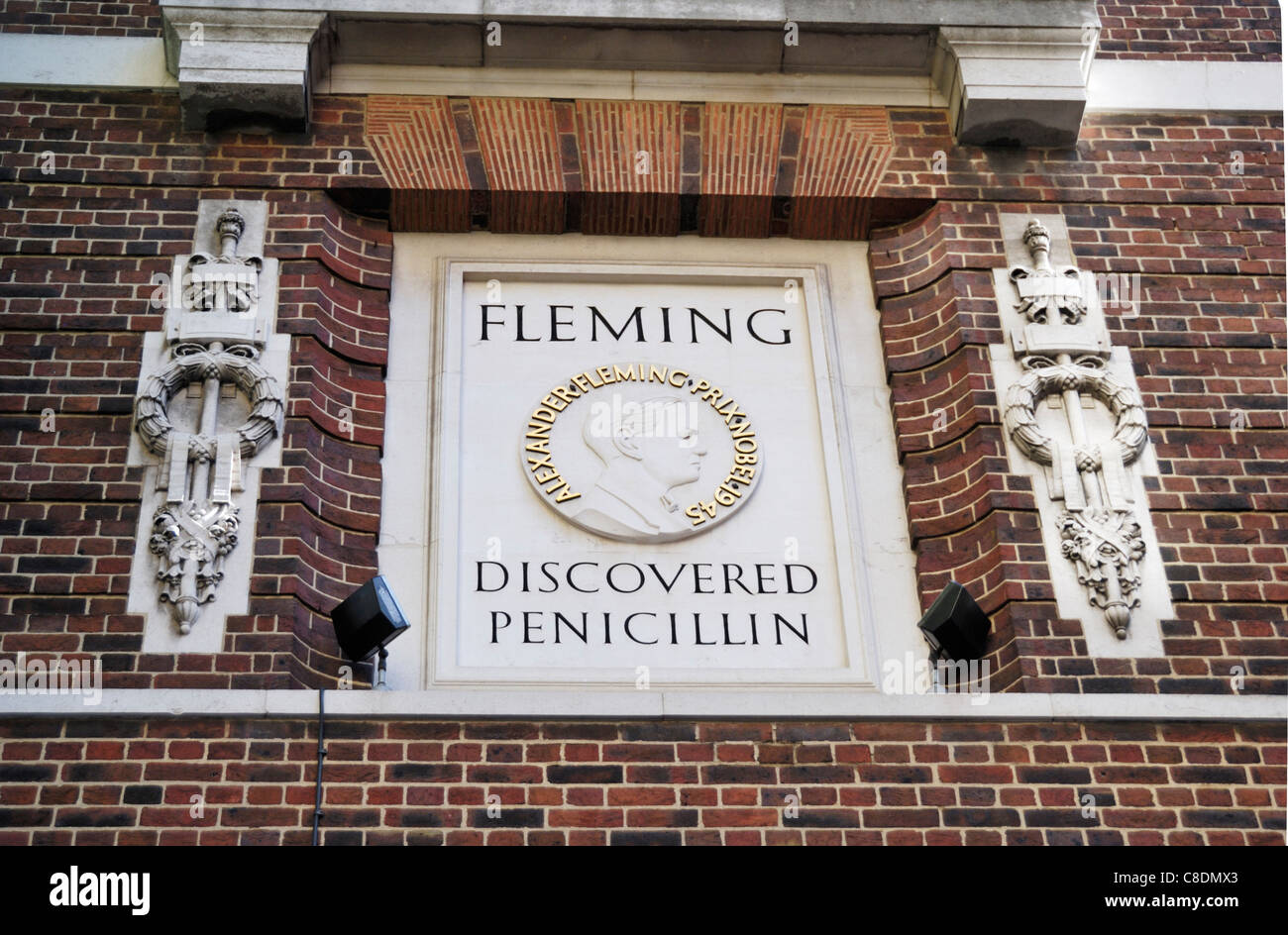

Лондон, больница Св. Марии на Прад-стрит, осень 1928-го. Александр Флеминг возвращается из отпуска и видит в оставленной чашке с золотистым стафилококком чужака — Penicillium notatum. Вокруг колонии плесени бактерии растаяли, словно снег. Мысли простые и приземлённые: помыть? начать заново? Но рука тянется к лупе. Он работает у сэра Олмарта Райта, славящегося строгим умом; сам Флеминг, тихий шотландец, уже однажды показал миру, что слёзы и слюна несут фермент лизоцим (1922). Теперь он отмечает в тетради дату — 28 сентября 1928 года — и шепчет себе: странно, надо проверить.

Дни тянутся в запахе агара и спирта. Растворы капризничают. Ассистенты Стюарт Крэддок и Фредерик Ридли помогают вываривать коричневатые экстракты, но вещество ускользает. Коллеги кивают учтиво: забавно, но непрактично. Флеминг даёт веществу имя — пенициллин — и в 1929 году публикует статью в British Journal of Experimental Pathology: «Пенициллин мало токсичен для тканей животных и активно подавляет грамположительные бактерии».

Нить открытия подхватывают в Оксфорде. В 1938-м австралиец Ховард Флори собирает в Sir William Dunn School of Pathology команду: эмигрант-биохимик Эрнст Борис Чейн, инженерно одарённый Норман Хитли. Их стиль — не вдохновение, а дисциплина: план, мыши, колбы, графики. В 1940-м в The Lancet выходит работа: мыши, заражённые стрептококком, выживают на пенициллине. В 1941-м в Рэдклиффской больнице они лечат полицейского Альберта Александера; улучшение поразительно, но запасы конечны, и команда даже извлекает пенициллин из его мочи — тщетно. Война требует темпа. Оксфорд соединяется с американской лабораторией в Пеории (NRRL): кукурузная барда подпитывает плесень, «Молди Мэри» Мэри Хант приносит дыню с штаммом Penicillium chrysogeum с куда более щедрой выработкой. Pfizer осваивает масштабы; к Дню «Д» 1944-го союзники несут на берег Нормандии флаконы с лекарством.

Флеминг смотрит на это с тем же шотландским смущением. В Нобелевской лекции 1945 года он начнёт просто: «Проснувшись утром 28 сентября 1928-го, я, конечно, не планировал революционизировать медицину…» Он, Флори и Чейн делят премию. А в госпиталях инфекции перестают звучать как приговор.

Но история не только про удачную плесень. Это про внутреннее колебание и решение всё-таки всмотреться. Про труд, который собирают из многих рук: скромный врач у немытой чашки, методичный руководитель, упрямый биохимик, инженер наладки, рабочие в гудящих цехах. Про боль утрат: пациент, которого не успели спасти. Про мир, где случай становится смыслом, если у нас хватает терпения не вытирать его в спешке.

С точки зрения оранжевой стадии Спиральной динамики здесь звучит гимн рациональному поиску и достижению. Наблюдение превращается в гипотезу, гипотеза — в опыт, опыт — в производство. Индивидуальная инициатива опирается на измерение, сравнение, эффективность; на союз науки, технологий и рынка. Конкурентность штаммов, оптимизация процессов, масштабирование — язык оранжевого мира, где ценность проверяется результатом и пользой.

А вы какое своё «пятно на стекле» пока стесняетесь рассмотреть — и что изменится, если задержать взгляд ещё на минуту?