Выбор был нелепо прост: дверь камеры уже «приоткрыта», лодка ждёт в Пирее, друзья нашли деньги и людей; а он, улыбаясь, поднимает к губам глиняную чашу. Афины, 399 год до н. э. На площади ещё спорят о войне и о мире, о богах и о новостях с рынков, а в людном суде гелиастов Сократ только что услышал вердикт: виновен в «нечестии» и развращении юношества. Обвинители — поэт Мелет, ремесленник и политик Аnyt, оратор Ликон — формулируют две статьи: не признаёт богов города, вводит «новые даймоны», да ещё портит мальчиков своими разговорами (Платон, «Апология»).

Присяжных было пятьсот один, и решение вышло на тонкой грани: «Если бы тридцать голосов переменились, меня бы оправдали», — сказал он (Апология, 36а). В стадии определения наказания Сократ, по-сократовски дерзко, предложил… кормить его за счёт города в Пританее — как победителя Олимпиады. Затем, вняв мольбам друзей — Платона, Критона, Апполодора — согласился на штраф в тридцать мин (3000 драхм). Но большинство выбрало смерть. Поручение исполнять вынесли «Одиннадцать» — тюремная власть полиса.

И всё же сразу казнить не могли: в эти дни от пристани уходил священный корабль в Делос, и пока он в море, город считался очищенным и «рук крови» не терпел (Платон, «Федон», 58а–59с). Почти месяц камера с низким окном и резким запахом влажного камня была его домом. Критон подкупил надзирателя, приготовил побег: ночью — к лодке, из Пирея — в Фессалию, где, уверял он, найдутся покровители и тишина. Что стоит подписать незримый внутренний мир ради спасения тела?

Ответ Сократа ухитрялся быть и мягким, и несгибаемым. В диалоге «Критон» он ставит рядом самого себя и оживлённые Законы города: «Неужели ты нас погубишь? Ведь мы тебя родили, мы учили, мы дали тебе право спорить и убеждать, но не право разрушать» — и Критон опускает глаза. Нарушив приговор, он ранит не чиновника, а то общее «мы», на котором держится полис. Он не играет святого: признаёт, что ему страшно, что дети останутся без отца; однако считает, что справедливость переживает биографию. «Лучше терпеть несправедливость, чем творить её», — скажет он и Ксенофонту («Воспоминания о Сократе»), и каждому из нас, кто сидит между двумя стульями.

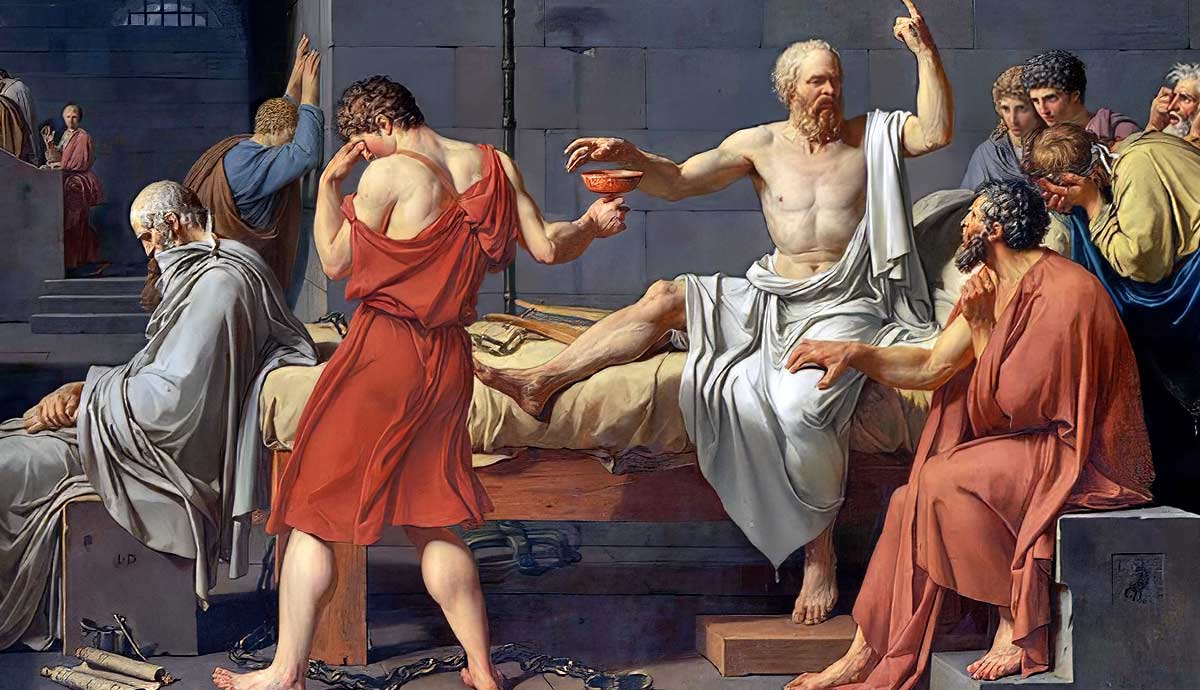

В последнюю ночь друзья толкутся у двери. Апполодор, как обычно, плачет навзрыд. Молодой Платон, по его словам, болен и отсутствует; зато рядом Симмий и Кебет из Фив, тот самый Критон, что так хотел лодку, и добрый тюремщик, который, подавая чашу, неожиданно рыдает — Платон запомнит эту деталь (Федон, 116с). Сократ шутит на манер врача: покажи-ка язык рассудка, дружок, не горечи ли боишься? Он пьёт спокойно, и холод начинает подниматься от стоп к сердцу. Он успевает сказать последнее: «Критон, мы должны Асклепию петуха; заплатите и не забывайте» (Федон, 118а). Словно жизнь — болезнь, а смерть — исцеление. Кто-то спорит с этим толкованием до сих пор; но ведь Сократ и при жизни не охотился за окончательными ответами.

Потом будет много слов. Писатели и мудрецы станут спорить, какими были истинные причины процесса: след войны с Спартой, тень Тридцати тиранов и дружбы Сократа с Алкивиадом и Критием, или просто социальная усталость от его «мошкиной» привычки жалить вопросы. Диоген Лаэртский позднее запишет цифры голосования и слухи о раскаянии афинян. Но ночью, когда лодка так и не отчалила, в тесной камере случилось другое: человек выбрал не храбрость в нашем привычном смысле, а верность той внутренней форме, которую называл «правом города».

Мы читаем это не как легенду, а как реальный кейс про кризис выбора и цену согласия с собой. И каждый раз старый вопрос стучится в грудь заново: где проходит твоя личная граница между законом, который делает нас «мы», и тем тихим «я», которое не хочет лгать даже себе?