В маленьком Мидвилле, штат Пенсильвания, Гидеон Сундбэк годами склонялся над микроскопом, рассматривая железные зубцы, заставляя их наконец сцепиться так, чтобы они больше не предавали человека.

До него были попытки. В 1893-м чикагский изобретатель Уиткомб Джадсон показывал публике «clasp locker» — застёжку с крючками, которая больше рвалась, чем служила (Encyclopaedia Britannica). Ещё раньше Элиас Хау запатентовал «непрерывную застёжку» (1851), но так и не довёл её до вещи (там же). Универсальная застёжка оставалась мечтой, пока шведский инженер, родившийся в 1880 году и перебравшийся в Америку в начале века, не принял вызов на фабрике Universal Fastener Company, той самой, что выросла из предприятия Джадсона.

Его личная жизнь внезапно оборвалась: в 1911 году умерла жена, Эльвира Аронсон, дочь заводского управляющего. По словам историка Роберта Фридела, Сундбэк «ушёл в работу так, будто это был единственный язык, на котором боль можно было утихомирить» (Friedel, “Zipper: An Exploration in Novelty”, 1994). Именно в эти годы он менял профиль зубца — от крючка к плотной «ложбинке», и доводил бегунок до формы тонкого, но упрямого проводника. Бегунок стал рельсом, зубцы — вагонами. Они входили друг в друга геометрически точно.

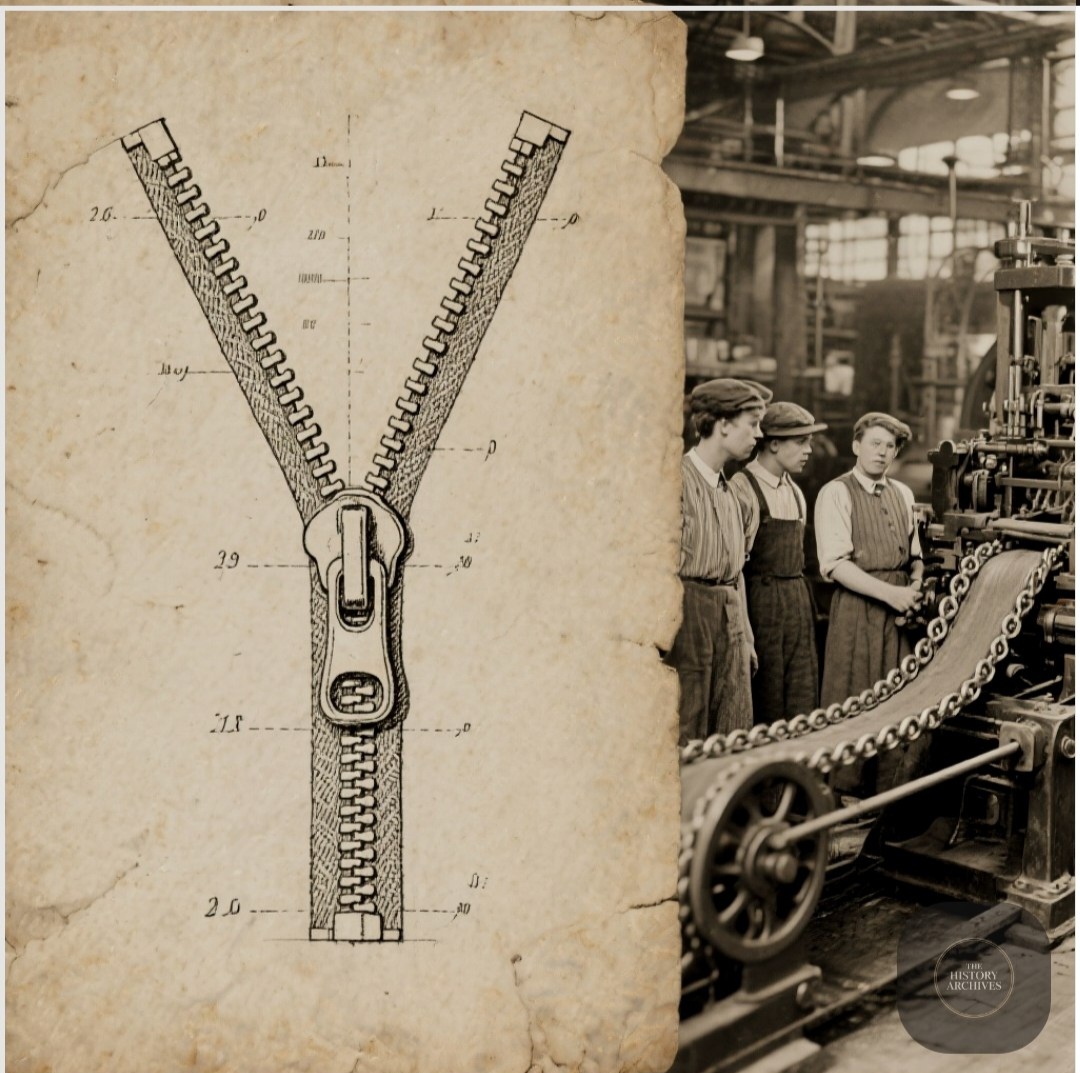

В 1913-м родилась «Hookless No. 2»: вместо ненадёжных крючков — тиснёные металлические элементы, которые цеплялись в замок с точностью часов. 20 марта 1917 года Сундбэк получил патент США №1,219,881 «Separable Fastener»: «Цель моего изобретения — обеспечить прочную, легко управляемую застёжку, пригодную к массовому изготовлению». Он разработал не только застёжку, но и машины, штампующие и собирающие ленты — без этого рынок бы не поверил (Smithsonian, National Museum of American History). Фабрика в Мидвилле, уже под именем Hookless Fastener Company, а позже Talon, наладила серийный выпуск. Заметно снизился процент брака, и впервые одежда «запиралась» и «отпиралась» жестом двух пальцев.

Поначалу молния жила на краю моды: кошельки и табачные кисеты. В 1923 году фирма B.F. Goodrich дала изобретению имя — «Zipper» — и выпустила на рынок резиновые ботинки с ней (торговая марка Goodrich). Во время Первой мировой молния перекочевала в солдатские сумки; в 1930-е — в платья и брюки. Рекламные кампании обещали мужчинам «никаких больше потерянных пуговиц» (Friedel, 1994). А дизайнеры вроде Эльзы Скиапарелли превратили молнию в визуальный акцент.

Если смотреть на эту историю через оранжевую призму спиральной динамики, мы видим её особенности: рациональность важнее мифа, успех измерим — в процентах брака, в тысячах изделий в смену, в принятых рынком стандартах. Патент как капитал, машина как усилитель человека, масштабируемость как мораль. Оранжевая логика честна: она обещает не чудо, а улучшенную версию реальности, которая «работает всегда». И потому молния Сундбэка — не только деталь одежды, но и символ эпохи, где ценится точность, предсказуемость и рост.

А вы помните момент, когда маленькая, почти незаметная доработка вдруг изменила вашу повседневность — и вы впервые доверились ей?